Die Johannesapokalypse hat ein wechselvolles Schicksal. Noch im vierten Jahrhundert nach Christus galt sie in der Kirche als umstritten. Beinahe wäre sie nicht in den Kanon des Neuen Testaments gekommen. In der späteren Auslegungsgeschichte, vor allem auch in der Kunst, ist sie eines der meistbeachteten Bücher der Bibel überhaupt. In der Reformationszeit stellen einige sie in Zentrum. Andere, z.B. auch der Reformator Martin Luther, rücken sie an den Rand der Bibel.

Es gibt gute Gründe zur Annahme, dass ihre Bedeutung gegenwärtig wieder zunimmt. Verschiedene religiöse Bewegungen leiten aus ihr teils problematische Thesen ab. Andere erleben sie neu als Trostbuch in einer chaotischen Zeit. Auch in der wissenschaftlichen Forschung wird sie seit einiger Zeit wieder intensiv diskutiert.

1. Klassische Zugänge zur Johannesapokalypse

Wenn man auf ihre Auslegungsgeschichte insgesamt schaut, gibt es eine Reihe von Deutungstypen, die besonders wirkmächtig geworden sind (Vgl. Frey 2012, 487ff.; Heymel 2018, 23ff.).

1.1 Überzeitliche Deutung

Seit der Antike gibt es Interpretationen, die nach der überzeitlichen Abfolge von Versuchung, Verfolgung und Bewahrung fragen. Die Krisenbeschreibungen der Johannesapokalypse hätten das Vorstellungsmaterial ihrer eigenen Zeit des römischen Kaiserreichs entnommen. Entscheidend für die Auslegung sei aber nicht, was einmal war oder irgendwann einmal sein wird, sondern was immer wieder geschieht.

Von der Alten Kirche an (Origenes, Augustinus) bis zur Moderne (Karl Barth, Joseph Ratzinger) wird eine Sicht vertreten, die für alle Zeiten gültige Linien einschärft: Die Kirche darf sich den Mächtigen und Reichen ihrer Zeit nicht unterwerfen; Repressionen und Ausgrenzung sind Erfahrungen, die Christinnen und Christen immer wieder machen, denen sie gewaltfrei und mit Glaubenstreue begegnen; Gottes Trost im Leiden oder sein Beistand auf der Flucht sind Verheissungen, die sich immer wieder bewähren.

1.2 Kirchengeschichtliche Deutung

Eine andere schon seit der Antike vertretene Auslegung sieht in der Johannesapokalypse Phasen der Kirchengeschichte beschrieben. So wurde schon im vierten Jahrhundert die Konstantinische Wende von Euseb von Caesarea als Beginn einer Heilszeit gedeutet. Das tausendjährige Reich (Offb 20,2-7) konnte als Epoche der von aller Verfolgung befreiten Kirche verstanden werden. Andere Zugänge deuten die sieben Sendschreiben nicht nur als Briefe an konkrete kleinasiatische Gemeinden ihrer Zeit. Vielmehr werde hier ein Ablauf der Kirchengeschichte beschrieben, beginnend mit der Urgemeinde der ersten Liebe (Ephesus) bis zur lau gewordenen Kirche kurz vor der Endzeit (Laodizäa). Die sechste Gemeinde Philadelphia würde dann als Phase der letzten geistlichen Erweckungen vor dem Ende interpretiert.

1.3 Endzeitliche Deutung

Vor allem unter Evangelikalen wurde eine Betrachtung einflussreich, die die Johannesapokalypse als Vorhersage der endzeitlichen Menschheitsgeschichte liest. Diese Deutung wurde ab dem 19. Jahrhundert so einflussreich, dass man ohne ihre Kenntnis nicht nur evangelikale und pentekostale Bewegungen nicht angemessen einordnen, sondern auch politische Entwicklungen vor allem in den USA nicht verstehen kann. Da diese Ansätze seit Jahrzehnten besonders einflussreich sind, werden sie im nächsten Kapitel noch einmal ausführlicher erörtert.

1.4 Historische Deutung

Der in der wissenschaftlichen Exegese grundlegend gewordene Zugang deutet die Johannesapokalypse als Text aus seiner Zeit und für seine Zeit. Am Anfang steht nicht die Frage nach der Bedeutung der Visionen für uns heute, sondern ihre Erklärung im Kontext der Entwicklung der frühen Christenheit. Dies angesichts der Situation zunehmender Trennung vom Judentum in der römischen Kaiserzeit und unter ständiger Berücksichtigung alttestamentlicher und frühjüdischer Texte, die in der Apokalypse verarbeitet werden.

2. Endzeitdeutungen und Johannesapokalypse

2.1 Entrückung und Endzeit

Die Zukunftserwartungen der Christenheit haben sich immer wieder gewandelt. In der Moderne stehen eine Reihe von unterschiedlichen Annahmen nebeneinander. Dabei hat sich eine Unterscheidung von Deutungstypen eingebürgert, die die Positionen anhand ihrer Haltung zum 1000jährigen Reich bestimmt. Die meisten Grosskirchen rechnen nicht mit einer historischen Verwirklichung einer solchen Heilszeit auf Erden. Daher wird ihre Sicht amillennialistisch (Millennium = Tausend) genannt – und hier nicht näher berücksichtigt. Bei jüngeren, erwecklichen Kirchen und Bewegungen, spielt das Thema eine wichtige Rolle. Beim Zukunftsverständnis dieser Gruppen gibt es den Unterschied von Postmillennialismus und Prämillennialismus.

a) Postmillennialismus

Pietismus und Evangelikalismus lasen seit dem 17. Jahrhundert die Johannesapokalypse als Weissagung eines künftigen Falls der Papstkirche, die sie mit der „Hure Babylon“ (Offb 17-18) identifizierten. Da dieses Ereignis noch ausstand, glaubten sie, von einer künftigen geistlichen Verbesserung des Weltzustandes ausgehen zu können. Im 18. und 19. Jahrhundert gingen die klassischen Evangelikalen der Erweckungsbewegungen davon aus, dass das Evangelium die Welt immer mehr durchdringen und christianisieren werde, bis hin zu einem Heilszustand im Sinne des biblischen Millenniums. Diese werde durch einen letzten grossen Abfall vom Glauben enden, was zur endgültigen Wiederkunft Jesu führen würde. Da sich das Kommen Jesu nach dem 1000-jährigen Reich ereignen werde, nannte man diese Erwartung post-millennialistisch (post = nach).

b) Prämillennialismus

Diese zukunftsoptimistische Sicht kam im 19. Jahrhundert zunehmend in die Krise. Der amerikanische Bürgerkrieg (1861-65) versetzte jedem Optimismus einen massiven Dämpfer. Auch sonst gab es das Gefühl einer wachsenden Säkularisierung. Zunehmend setzte sich eine Sicht durch, nach der man nicht auf dem Weg zu einem christlichen Weltfriedensreich war, sondern im Gegenteil: Antichristliche Kräfte würden immer mehr zunehmen. Ein grosser Abfall mache sich jetzt schon bemerkbar. Eine Endzeit stehe bevor, die durch die Herrschaft eines Antichristen geprägt sein wird. Diese Phase werde durch das Kommen Christi beendet – und dann beginne ein millennialistisches Friedensreich. Aufgrund dieser umgekehrten Reihenfolge nennt man eine solche Sicht prä-millennialistisch (prä = vor): Die Wiederkunft Jesu gehe einer irdischen Heilszeit voraus.

c) Dispensationalistischer Prämilleniarismus

Eine wichtige Variante dieser Sicht ist der dispensationalistische Prämillennialismus. In dieser Sicht ist die Annahme zentral, dass die wahrhaft Gläubigen vor Beginn der eigentlichen Endzeit in den Himmel entrückt werden. Man meinte dies in 1Thess 4,18 angekündigt zu finden. Auch in der Johannesapokalypse glaubte man eine solche Erwartung eintragen zu dürfen, weil angeblich ab Kap. 4 nicht mehr von der Gemeinde Jesu auf Erden die Rede sei und die Entrückung der Gemeinde in der Ergriffenheitserfahrung von Johannes Offb 4,1-2 angedeutet sei. Aus der Perspektive historischer Bibelauslegung ist eine solche Sicht abwegig.

Nach dem 2.Weltkrieg wurde der Einfluss einer solchen endgeschichtlichen Bibeldeutung noch grösser. Vor allem die neuere Geschichte Israels gab einem solchen Fragen nach echten Zukunftsvorhersagen in der Bibel Auftrieb. Schon bei der Staatsgründung Israels 1948 sagten sich viele Gläubige: Ist das nicht eine Bestätigung vieler prophetischer Weissagungen in der Bibel, dass die letzten Auseinandersetzungen der Menschheitsgeschichte in einen Kampf um Israel münden werden? Der Sechs-Tage-Krieg 1967 liess solche Spekulationen noch berechtigter wirken.

Hinzu kam das Gefühl vieler Evangelikaler, dass Konservative durch den kulturellen Wandel der 1960er Jahren zu einer sozialen Minderheit würden. Die Bürgerrechtsbewegung mit ihrer Kritik weisser Privilegien, der Feminismus oder die queeren Bewegungen der nächsten Jahrzehnte, all das führte bei vielen Bibeltreuen zu einem Gefühl des kulturellen Niedergangs. Diese Stimmung erklärt den ungeheuren Erfolg von Endzeitliteratur im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts.

Allein das 1970 erschienene Buch Late Planet Earth (Alter Planet Erde wohin?) von Hal Lindsay verkaufte sich in den 1970/80er Jahre fast 30 Millionen Mal. Weltweit erzielten Autoren wie Wim Malgo (Mitternachtsruf, Dübendorf) in der Schweiz und Klaus Gerth (früher Gerth Medien) in Deutschland hohe Auflagen mit detaillierten Beschreibungen der nahen Endzeit. Noch erfolgreicher waren in den 1990er Jahren Tim LaHaye und Jerry B. Jenkins mit ihrer endzeitlichen Romanreihe Left Behind (Finale). Die Bücher erzielten eine Gesamtauflage von 70 Millionen. Was einst evangelikale Spekulationen waren, konnte nun auch der gesellschaftliche Mainstream nicht mehr übersehen.

2.2 Politisierte Religion

Die Kenntnis einer solchen Einteilung ist nicht zuletzt für das Verständnis politischer Einflussnahme christlicher Akteure wichtig, bis hin zu einflussreichen Tech-Milliardären. Aus ihrer Bibellektüre leiteten die davon geprägten evangelikalen Strömungen folgende Leitlinien ab (Nach Lindsay, LaHaye/Jenkins etc.):

- In den letzten Jahren der Menschheit wird eine globale Welteinheitsgesellschaft entstehen. Dieser Weltstaat wird immer mehr Überwachungen und Einschränkungen der persönlichen Freiheit durchsetzen, um angeblich Frieden und Sicherheit gewähren zu können.

- Tatsächlich wird diese Weltgesellschaft zunehmend moralischen Verfall und religiösen Götzendienst befördern. Die Abkehr von Gott wird gefördert, die neue Weltgemeinschaft wird ersatzreligiöse Züge bekommen.

- Die Weltgemeinschaft wird sich einen antichristlichen Führer geben, der sich totalitär gegen alle wenden wird, die ihm widerstehen: vor allem christliche und jüdische Gläubige.

- Die Vorzeichen dieser endzeitlichen Welt werden internationale Grossorganisationen wie die UNO, die WHO oder die EU sein, auch die Ökumenischen Bewegungen der Konfessionen und Religionen. Vor allem bedrohliche Zeichen wie ein geeintes Europa, ein erstarktes Russland und die Bedrohung Israels durch den Islam werden immer wieder als endzeitliche Momente benannt.

Viele zogen damals aus dieser Sicht eine doppelte Schlussfolgerung: a) Kultureller Rückzug aus der Welt und b) Steigerung der missionarischen Bemühungen. Man hielt die Welt für unreformierbar und lehnte progressiv-christliche Reformbewegungen wie das Social Gospel ab. Es könne nur noch darum gehen, so viele wie möglich zu retten. Eine solche Haltung war natürlich nicht unpolitisch. Sie war stets mit konservativen Parteien verbunden, die gesellschaftliche Reformen möglichst verhindern wollten.

Inzwischen hat sich die Lage geändert. Viele heutige Vertreter einer solchen Endzeittheologie sind sehr viel kämpferischer geworden. Sie wollen die Politik ihrer Gesellschaft nun aktiv beeinflussen und die Gesellschaft prägen. Wie ist es dazu gekommen?

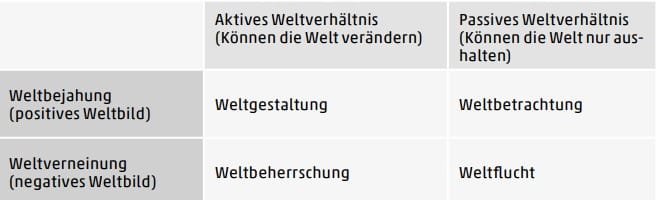

In seinen Studien zur Religionssoziologie führte Max Weber eine wirkmächtige Typologie zum Weltverhältnis ein. Dabei traf er zwei grundlegende Unterscheidungen: Er unterschied zwischen einem optimistischen und einem pessimistischen Weltverhältnis; und er kreuzte diese Haltung mit einer aktiven bzw. passiven Einstellung zur Welt. So entstehen vier Grundtypen des Weltverhältnisses – siehe die Abbildung:

Die Grundtypen optimistisch-aktiv und pessimistisch-passiv haben die christliche Geschichte der letzten Jahrzehnte stark geprägt. Social Gospel und andere Ansätze haben Kirchen dabei angeleitet, sich positiv in die Gestaltung der Gesellschaft einzubringen. Evangelikale und vor allem Fundamentalisten haben hingegen grundsätzliche Skepsis an den Tag gelegt («gefallene Welt»), sich kulturell stark zurückgezogen und nur missionarisch gewirkt.

In den letzten Jahrzehnten ist etwas Neues entstanden. Das, was uns heute als Christlicher Nationalismus begegnet, ist nach wie vor von einem pessimistischen Weltverhältnis geprägt. Die Welt gilt grundsätzlich als gefallen, Menschen ohne Glaube an Gott und Jesus traut man keine begründete Moralität zu.

Vor allem in den USA ist dieser Typus zunehmend dazu übergegangen, die Welt verändern zu wollen; aber eben nicht wie die Kirchen der Ökumene, die sie mitgestalten wollen, sondern in einem Kulturkampfmodus. Das negative Weltbild des Prämillennialismus wird verbunden mit dem Weltgestaltungswillen des Postmillennialismus. Typisch für eine solche veränderte Eschatologie ist der einflussreiche evangelikale Theologe C. Peter Wagner in seinem Buch Dominion!

Der Typus eines «prozessualen Millennialismus» (so Maria Hinsenkamp 2024, 19; 57) ist in den bisherigen Schemata noch nicht abgebildet. Diese neuen Postmillenianisten lesen die Bibel nicht mehr als Prophetie des unvermeidlichen Niedergangs, sondern als Anleitung zum Kampf. Mittels der apokalyptischen Texte identifizieren sie ihre Feinde, deren Einfluss sie im Namen einer christlich homogenen Gesellschaftsidee beseitigen wollen. Das ist eine neue Form des religiösen Endzeitdenkens.

2.3 Theologische Probleme der Endzeitspekulationen

Das theologische Problem dieser Theologie liegt auf der Hand:

- Es ist eine theologische Anmassung, sich aufgrund zeitgeschichtlicher Entwicklungen (Globalisierung, Internet etc.) für die erste Generation mit einem wahren Verständnis der Johannesapokalypse zu halten.

- Der Anspruch einer offenbarungsbegründeten Kenntnis der Entwicklungsrichtung der Weltgeschichte macht es von vorneherein unmöglich, mit nicht Erleuchteten einen politischen Dialog führen zu können.

- Das negative Menschenbild der eigenen Erlösungsideen wird übertragen in das Verständnis der Weltpolitik. Menschen werden als verblendet, dämonisiert und verführt gedeutet.

- Internationale Zusammenschlüsse werden gedeutet als Vorläufer auf dem Weg zum antichristlichen Welteinheitsreich. Nationalistische Politik, die sich internationalen Regelungen verweigert (z.B. in der Klimapolitik), erscheint religiös als begründet.

- Wenn globale Zusammenschlüsse im Streben nach Frieden und Gerechtigkeit als antichristlich gedeutet werden, erscheint das Gegenteil als christlich: eine nationalistische Politik, die Migration bekämpft, die internationale Ordnung verachtet und globale Herausforderungen wie die Klimakrise ignoriert.

- Das prophetische Erbe der Bibel wird nicht nur verleugnet, sondern ins Gegenteil verkehrt. Die Bibel wird nicht mehr gelesen als Zeugnis von Frieden und Gerechtigkeit, als Impuls für eine Politik für Befreiung, soziale Gleichheit und Teilhabe für alle.

- Neoapokalyptische Bibelauslegung legitimiert einen christlichen Führungsanspruch, im Namen der Ausbreitung der Herrschaft Gottes.

Solche endzeitlichen Deutungen der Offenbarung sind nicht nur spekulativ. Sie sind exegetisch falsch und in ihrer Wirkungsgeschichte gefährlich. Menschen, die unter den Einfluss einer solchen Bibelauslegung gekommen sind, werden dadurch höchst problematisch beeinflusst. Ihr Verhältnis zu ihren Mitmenschen wird durch irrationale Ängste und schädliches Freund-Feind-Denken bestimmt. Sie lesen nicht mehr die Bibel, sondern suchen in ihr Bestätigung für ihre Ideologie.

Eine solche Bibeldeutung zerstört die Möglichkeit, sich in politischen Fragen noch als Mensch unter Menschen einzubringen. Da eine solche Deutung in der Regel nicht mehr als eigene Deutung vertreten wird, die im theologischen Diskurs verantwortet werden muss, wird sie theologisch verabsolutiert. Antiökumenische und antidemokratische Grundhaltungen werden als Ausdruck besonderer christlicher Erkenntnis und Treue verstanden. Das Christentum solcher Überzeugungsgemeinschaften kann zunehmend sektiererische Züge bekommen. Der Anspruch auf ein gültiges Offenbarungsverständnis macht Selbstkorrektur unmöglich.

Wer Bibelbücher aus der Perspektive zeitgeschichtlicher Ereignisse wie der konstantinischen Wende oder gesamtbiblischen Vereinheitlichungsversuchen des 19. Jahrhunderts deutet, entfernt sich vom reformatorischen Massstab, allein die biblischen Texte selbst als massgeblich anzuerkennen und diese historisch und philologisch nach ihrer Bedeutung zu befragen.

Moderne Schriftauslegung im Gefolge der Reformation geht nicht mit einem Schema an die Texte heran, ebenso wenig blendet sie von vorneherein die Realität Gottes aus. Entscheidend ist die Orientierung an den Texten, zusammen mit der intensiven Rezeption biblischer und anderer Literatur, mit dem Bestreben, was jede philologische Auslegung leisten muss: Ein Verstehen im Kontext der zeitgeschichtlichen Umstände von Autor und Erstleser:innen.

3. Heutige Auslegungstypen

Historisch-kritische Interpretation der Bibel ist nicht eine Deutungsmöglichkeit neben anderen, sondern die Grundlage aller sinnvoll möglichen Auslegungen der Bibel. Nur da, wo im Sinne der Reformation und der Aufklärung die ursprüngliche Bedeutung der Texte so gut es geht im Kontext des gemeinsamen Welt- und Symbolbewusstseins von Autor und zeitgenössischen Empfängern verstanden wird, lässt sich auch sinnvoll über ihre heutige Bedeutung reden.

Viele Symbole der Johannesapokalypse haben eine lange Vorgeschichte in der biblischen (Ezechiel, Daniel, Sacharja etc.) und jüdisch-apokalyptischen (4. Esra, Äthiopischer Henoch etc.) Literatur:

- Babylon, als Inbegriff der antigöttlichen Weltmacht bzw. Rom (Offb 17-18; – Jer 50-51; Dan 2; 7; 1Hen 89)

- Das Tier als Bild für gefährliche, inhumane Widersacher (Offb 13 – Dan 7-8; 1Hen 60; 4Esr 11–12)

- Das Meer als Symbol chaotischer Gewalten (Offb 13,1; 21,1 – Dan 7,2; 1Hen 60,7ff. 4Esr 6,49ff.)

- Das neue Jerusalem als Hoffnungsbild friedlicher Gemeinschaft (Offb 21,2 – Jes 65,17–25; Ez 40–48; Sach 14; 1Hen 90; 4Esr 7)

- Der Drache als Symbol teuflischer Bedrohung (Offb 12,3; 13.2 – Jes 27,1 1Hen 60)

- Buch als Zeichen göttlicher Vorsehung (Offb 5,1 – Dan 12,4.9; Jes 29,11; 4Esr 14)

- Zahlen alsSymbolik der Fülle oder Ganzheit, im Bösen wie im Guten: 7 (Offb 1,4; 5,1; 8,2; 15,7); 12 (Offb 21,12-14); 666 (Offb 13,8) 144.000 (Offb 7,4-8). Vgl. zu solchen Zahlen Ez 1; Dan 7; Sach 6; 1Hen 20; 4Esr 12 etc.

Die Auslegung der Johannesapokalypse ist in den letzten Jahren erheblich intensiviert worden, in höchst unterschiedliche Richtungen. Ansatzweise sollen an dieser Stelle vier Deutungstypen vorgestellt werden, die jeweils einen Aspekt besonders betonen (Vgl. Frey (2012) 487-493.).

3.1 Christliches Trostbuch

In einer Welt zunehmender Ausgrenzung und Verunsicherung erinnert der Seher die Gemeinde an den himmlischen Gottesdienst und das baldige Erscheinen Jesu. Am Ende wird Gott abwischen alle Tränen (21,4): Das ist das Ziel aller Offenbarung.

Die Visionen machen die Menschen sichtbar, über die das römische Reich hinweg geht, so etwa die Opfer staatlicher Gewalt, wenn der Seher sagt, er sah «am Fuss des Altars die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie abgelegt hatten.« (6,9)

Den Menschen, die unter die Räder der Gewalten ihrer Zeit kommen, spricht die Apokalypse zu: Gott sieht auch die, die vom System unsichtbar gemacht werden. Das Leiden ist nicht das letzte. Die Verheissung gilt: «Denn das Lamm in der Mitte des Thrones wird sie weiden und wird sie führen zu Quellen lebendigen Wassers, und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. (7,17)

3.2 Prophetische Imperiumskritik

Die Offenbarung ist die grundsätzlichste Kritik imperialer Machtpolitik Roms, die wir überhaupt überliefert haben. Das Streben nach Macht und Reichtum und die Verbindung von beiden werden aus Sicht der Opfer angeprangert.

Insbesondere die Kapitel Offb 17-18 entfalten eine fulminante Kritik der imperialen Macht Roms. Die Apokalypse enthüllt das Wesen des römischen Imperiums: Es ist keine Macht des Friedens und der Ordnung. Vielmehr basiert ihre Macht auf Gewalt. Auch in allen Erschütterungen der Zeit heisst es, «sie wandten sich nicht ab von ihrem Morden und ihrer Zauberei, von ihrer Unzucht und ihrer Dieberei.» (9,21) Der obszöne Reichtum dieser Welt kennt keine Grenzen. Offb 18 enthüllt: Der Reichtum dieser Erde wurde zum Luxus der wenigen – auf Kosten der vielen. Eine solche Kritik imperialer Macht ist in der damaligen Zeit selten. Darum kann man die Johannesapokalypse als eine Art christliche Untergrundliteratur bezeichnen.

3.3 Weckruf zur Heiligung

Die Johannesapokalypse ist ein Weckruf. Die Sendschreiben an sieben Gemeinden in Kleinasien zeigen am deutlichsten, worum es dem gesamten Buch geht: Positiv wird im Schreiben nach Ephesus gerühmt, dass die Gemeinde standhaft geblieben ist und nicht müde wurde (2,3). Smyrna möge trotz drohender Repressalien treu bleiben, und sei es bis zum Tod (2,10).

Der Umkehrruf trifft Aspekte wie zu grosse Duldsamkeit gegenüber falschen Lehren (2,15.20). An Sardes heisst es: «Sei wachen Sinnes, und stärke den Rest, der schon im Sterben lag.» (3,2) Laodizäa trifft der Vorwurf, «weder kalt noch warm zu sein, sondern lau» (3,15-16).

Wo Gemeinden gelobt werden, geht es nicht um ihr öffentliches Engagement oder ihre Weltgestaltung, sondern um: Ausharren, wach bleiben, treu sein. «du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet» (3,8), heisst es gegenüber Philadelphia.

Die Gefahr der Gemeinde besteht in sorgloser Aneignung fremder Lehren und mangelnder Abgrenzung gegenüber der Umgebungsgesellschaft. Die Gemeinde der Johannesapokalypse ist da auf einem guten Weg, wo sie sich absondert.

Die Gemeinde müsse wieder in Reinheit und Abgrenzung zurück zu den Werten der ersten Liebe, wie es gegenüber Ephesus heisst: «Ich habe dir aber vorzuwerfen, dass du deine erste Liebe verlassen hast.» (2,4)

3.4 Theologische Hoffnungsvision

Der Offenbarung geht es um eine umfassende theologische Integration biblischer Hoffnung. Schon im ersten Vers wird das Ziel der Offenbarung klar formuliert: «zu zeigen seinen Knechten, was in Kürze geschehen muss» (1.1)

Sie arbeitet die Hoffnungstexte der Hebräischen Bibel durch, sie richtet alles aus auf die Präsenz Gottes auf Erden, wie sie in der prophetischen Schau der Neuen Schöpfung (Jes) und der Heiligung der Welt durch Gottes Gegenwart (Ez) angekündigt war.

In allen Krisen der Zeit erscheint immer wieder die Herrschaft Gottes im Himmel als Ruhepol und als Hoffnungshalt. Jesus, das Lamm Gottes, hat in seinem Leben nicht mit der Macht des Imperiums konkurriert, sondern in hingebender Liebe gezeigt, was wahre Grösse und Macht ausmacht. Darum gilt im Himmel und im Glauben jetzt schon: «Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Gesalbten, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.» (10,15) «Siehe, ich komme bald» (22,12) – dieses Wort des erhöhten Christus ist die Hoffnung der Erniedrigten.

4. Zum christlichen Umgang mit der Johannesapokalypse

Historische Auslegung im Kontext ihrer politischen Welt und ihrer Prägung durch prophetisch-apokalyptische Literatur ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Und zugleich muss man sagen: Historische Exegese muss vermittelt werden mit den Fragen unserer Zeit. Es ist ein Problem der letzten Jahrzehnte, dass es endzeitorientierte Weltbestseller mit hoher Millionenauflage gab – während kritische Analysen dieser theologischen Irrwege kaum durchdrangen.

Immer wieder braucht es historische Auslegungen biblischer Texte, die sich erhellend und kritisch beziehen auf heutige Weltentwicklungen. Luzia Sutter Rehmann hat es in ihren Interpretationen zur Apokalyptik so formuliert: Wir müssen die biblischen Geschichten «sehr genau in ihrem historischen Entstehungskontext und in unseren gegenwärtigen Krisen lesen. Nur wenn wir auf beiden Augen aufmerksam bleiben, entdecken wir Verbindungslinien und die überraschende Stärke dieser Geschichten. Ich bin überzeugt, dass uns biblische Texte Kraft und Sprache geben können, um realistisch in die Welt zu blicken und doch den Mut nicht zu verlieren.» (Sutter Rehmann 2023, 11ff.)

Literatur

Frey, Jörg (2012): Was erwartet die Johannesapokalypse? In: Die Johannesapokalypse. Kontexte – Konzepte – Rezeption. Hg. von Jörg Frey, James A. Kelhoffer und Franz Tóth. Tübingen: Mohr Siebeck, 473-551.

Heymel, Michael (2018): Die Johannesoffenbarung heute lesen. Zürich: Theologischer Verlag TVZ.

Hinsenkamp, Maria (2024): Visionen eines neuen Christentums: Neuere Entwicklungen pfingstlich-charismatischer Netzwerke. Bielefeld: Transkript.

Keller, Catherine (2021): Facing Apocalypse: Climate, Democracy and Other Last Chances: Climate, Democracy, and Other Last Chances, Maryknoll (NY): Orbis Books.

Söding, Thomas (2024): Gottesreich und Menschenmacht. Politische Ethik des Neuen Testaments, Freiburg: Herder Verlag.

Sutter Rehmann, Luzia (2023): Vom Mut, genau hinzusehen. Feministisch-befreiungstheologische Interpretationen zur Apokalyptik. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Wengst, Klaus (2010): «Wie lange noch?» Schreien nach Recht und Gerechtigkeit – eine Deutung der Apokalypse des Johannes. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Witulski, Thomas und Ohlemacher, Andreas: Offenbarung 21,5 | Jahreslosung. Auf https://bibelwissenschaft.de/stichwort/500163

Abbildung Weltverhältnis: Dietz, Thorsten, Tobias Faix (2021): Transformative Ethik. Wege zum Leben. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 32

Bild: Ai Generiert Drachen Zerstörung – Kostenloses Bild auf Pixabay

Dieser Beitrag gehört zum Dossier Jahreslosung 2026

Vgl. die Auslegung und den Podcast der Jahreslosung.